遺留分侵害額請求

遺留分とは、相続人が被相続人の遺産の一部を受け取る権利です。そして、配偶者や子などの身内を保護するために法律で定められており、相続人が不当な扱いを受けないようにするためのものです。

この記事では、遺留分の意味や割合、遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリットなどを詳しく説明します。また、遺留分侵害額請求を考えている方へのアドバイスや時効についても解説いたしました。もし遺留分侵害に関する問題やお悩みがある場合は、西村綜合法律事務所にご相談ください。

目次

遺留分とは

遺留分とは、相続において法定相続分を保護するために定められた制度です。そして法定相続分とは、被相続人の遺産を相続する権利を有する人々に与えられる一定の割合です。

遺留分は、相続人が不当な不平等な扱いを受けないようにするために法律で定められています。

遺留分割合の例

一般的な遺留分の割合の例をいくつかご紹介します。

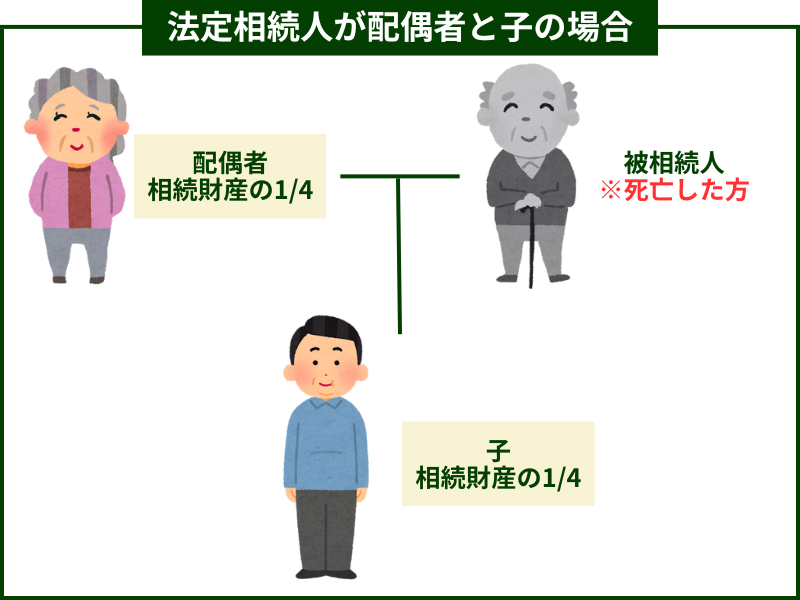

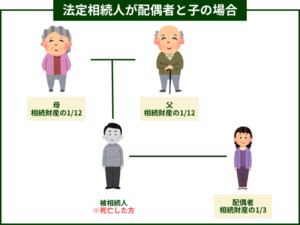

法定相続人が配偶者と子の場合

配偶者:相続分の1/4 子:相続分の1/4

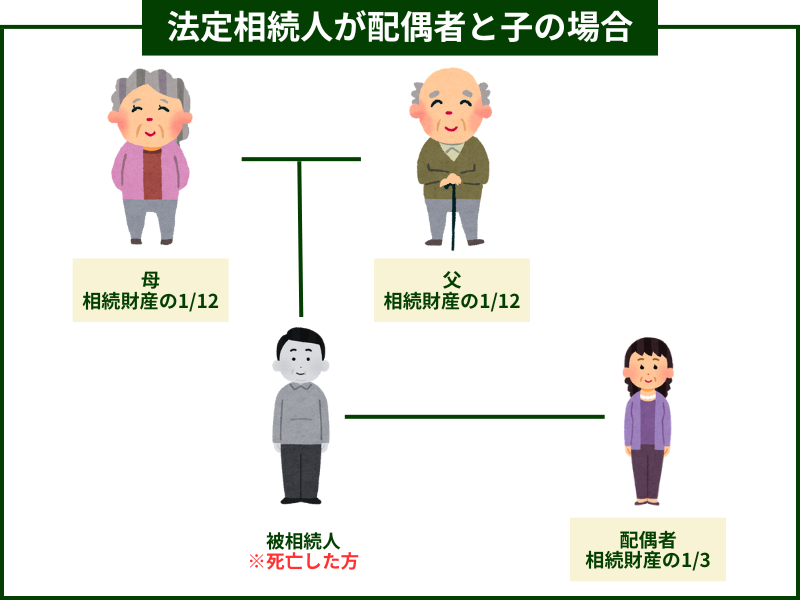

法定相続人が配偶者と父母の場合

配偶者:相続分の1/3 父母:相続分の1/6

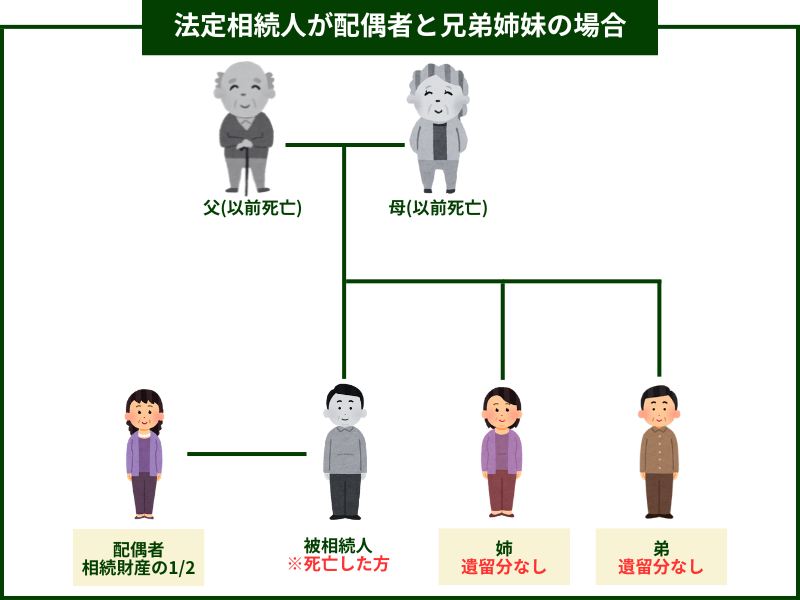

法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者:1/2 兄弟姉妹:遺留分なし

※同順位の相続人が複数いる場合は人数に応じて均等割りとなります。

遺留分侵害についてはまず適正な金額を割り出すことが大切です。その上で遺留分侵害額請求を行うのか、もしくは請求されてしまっている場合に法的な対処を行うのか、ご相談いただいた際に最善の判断を行います。

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリット

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼することには以下のようなメリットがあります。

最善の解決への見通しがつく

弁護士は遺留分侵害額請求の手続きや証拠の収集、法的な戦略の立案し、最善の解決策を見つけるために専門知識と経験を有しています。

遺留分侵害額請求の訴訟においては、法的な手続きや証拠の提出、法廷での弁護など、複雑なプロセスが必要です。弁護士にそれらの手続きを一任することができるため、ご相談者様は自分自身で対処する必要がありません。

法的な手段を活用して解決できる

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼することで、法的な手段を活用して問題を解決することができます。弁護士は遺留分の権利や相続に関する法律を熟知してしています。相手方との交渉においても、法的な知識をもとにご相談者様の利益を守るようにいたします。

他の相続人との話し合いを手放せるので、精神的に追い詰められない

遺留分の問題は家族間の感情的な対立を引き起こすことがあります。弁護士に依頼することで、ご相談者様は感情的なストレスや葛藤から解放され、精神的な負担を軽減することができます。

岡山で遺留分侵害額請求を考えている方へ

遺留分侵害額請求が可能なケース

遺留分侵害額請求は、遺留分を受け取る権利を侵害された相続人が行うことができます。例としては以下のようなケースが該当します。

- 相続人のうち、法定相続人である配偶者や子供などが遺留分侵害を受けた場合。

- 遺留分の権利を有する相続人が、遺留分を受け取る権利を侵害された場合。

- 遺留分の割合や金額が不当に低く設定され、公正な分配がなされなかった場合。

- 遺留分の相続分配を担当する遺産管理者や相続人が、不正行為や横領などの行為を行った場合。

遺留分侵害額請求が可能な立場であったとしても、個人間の話し合いで適正な配分に変わる可能性は少ないというのが現実です。自分の相続分が適正に守られていないと感じた場合は、弁護士に相談してみましょう。証拠や書類の集め方や法的主張の構築について弁護士のサポートを受けることが可能です。

遺留分侵害請求をする上での時効

遺留分侵害額請求の時効期間は、相続が開始したことと遺留分が侵害されていることの両方を知ったときから1年です。また、相続が開始してから(被相続人が死亡してから)10年という除斥期間が経過した場合も権利が消滅してしまいます。

遺留分侵害額請求における時効などの法的な要件は複雑であり、個々の状況によって異なる場合があります。遺留分侵害が疑われる場合や遺留分侵害額請求を考えている場合は、早めに経験豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

遺留分侵害額請求の事例(5500万円を超える金融資産を取得したケース)

相談内容

遺産の概要:不動産・株式・預貯金・現金

争点:相続人の一人が不動産を取得するという遺言があり,他の相続人からの遺留分侵害額請求の可否

兄から提案された遺産分割の案が自分たちが取得する部分が少なすぎるという違和感をもって来所されました。当事務所で調査したところ,多額の遺留分侵害額が存在することがわかりましたので,適正な遺産分割を求めて依頼をお受けしました。

当事務所の対応

本件においては,まず兄が取得した不動産の評価額をすべて調査をし,また遺産として存在した有価証券等の金融資産をすべて調査したところ,多額の遺留分侵害額があることが判明しました。

調停において,その事実を調査結果をもとに主張したところ,5500万円を超える金融資産を取得することに成功しました。仮に,当事者で話をしていれば遺産分割の取得額はかなり低い金額に抑えられていたと思われます。

適正な遺留分を受け取るためには、上記のように弁護士への相談が有効な手段だと考えられます。

遺留分侵害額請求をされている方へ

遺留分侵害額請求を受けている方へ、適切な対応を怠ると不利になる可能性があることをご認識ください。

適切な対処をしない場合不利になる可能性があります

遺留分侵害額請求は、相続人間の関係をさらに複雑化させる可能性があります。

また、無視や不適切な対応をしてしまうと、裁判になった際に不利な結果を招くこともあります。そのため、侵害額請求を受けた場合は、早急に弁護士の意見を求めることをおすすめします。

相手が本当に遺留分権利者か確認しましょう

遺留分侵害額請求を受けた場合、まず相手が本当に遺留分の権利者であるかどうか?を確認することが重要です。

相続においては複数の相続人が存在する場合もあり、遺留分侵害の主張が正当であるかを確かめる必要があります。適切な証拠や文書について弁護士に相談することで状況を正確に判断することができます。

遺留分侵害請求権が時効になっていないか確認しましょう

遺留分侵害請求には時効及び除斥期間という期限が存在します。一定の期間内に請求を行わない場合、遺留分侵害請求権は時効により消滅してしまいます。時効期間は相続が開始したことと遺留分が侵害されていることの両方を知ったときから1年です。また、相続が開始してから(被相続人が死亡してから)10年という除斥期間が経過した場合も権利が消滅します。弁護士に相談することで、正確な時効期間・除斥期間を確認し、適切な対応を行いましょう。

相手から請求されている金額が適切か確認しましょう

遺留分侵害額請求においては、相手から請求されている金額が適切かどうかも確認する必要があります。

遺留分の計算方法は法律に基づいて定められており、相手が適切な金額を要求しているかを確認することが重要です。遺留分の評価や計算は専門的な知識と経験を要するため、弁護士に相談することで適切な対応が可能です。

遺留分侵害の弁護士費用

初回のご相談は無料です

| 初回相談料 |

無料 30分〜1時間程度を目安としておりますが、ご状況に応じて最後までお話を伺います |

当事務所は岡山県に根ざした法律事務所として、地域の皆様が少しでもストレス・相続争いから解放されるよう、まずはご相談のきっかけとしていただくために初回相談を無料とさせていただいております。

ご相談のみでお悩みが解消に向かうことも少なくありませんし、実際にご依頼いただかなかった場合でも費用がかかることはありません。

現在のご状況を正しく把握するためにも、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

着手金

交渉 27万5,000円〜

調停 38万5,000円〜

審判・訴訟 49万5,000円〜

報酬金

27万5,000円+経済的利益の11%

※上記を原則とし、事案によって増減させていただきます。

上記に記載した料金・プランだけではなく、皆様のご状況に応じて最善のご提案をさせていただきます。ご状況に応じて最後までお話を伺いますので、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。(お住まいの地域やご状況に応じましてWeb面談(スマホ面談)も承ります)

遺留分に関するお悩みは西村綜合法律事務所まで

遺留分に関するお悩みや遺留分侵害額請求についての相談は、西村綜合法律事務所にお気軽にご相談ください。地元岡山に密着し、多数の相続トラブルの解決実績を持つ経験豊富な弁護士が所属しています。

西村綜合法律事務所では岡山にお住まいの皆様向けに無料相談を実施中です。遠方の方、事情がありご来所が難しい方向けにオンライン面談も行っておりますので、まずはお気軽にご相談いただければと思います。