遺産分割協議・調停

人生の中で最もデリケートで複雑な問題の一つが遺産分割です。大切な家族を亡くした直後に遺産の分配について話し合うことは、家族関係に溝を作ってしまうケースが多いです。

- 相続財産の中に株式や不動産が含まれているため、平等に分けられず困っている

- 長い間連絡を取れずにいた親戚が、いきなり相続分を主張している

- 相続人の意見が対立しており、遺産分割協議が進まない

- 相続人の一部が協議に応じない

相続は状況に応じて適切な措置をとらないと、さらなる相続トラブルに繋がってしまい、最悪の場合は「家族の縁」が切れてしまう事態も想定されます。

このコラムでは、遺産分割の法的な側面と、弁護士がどのように介入し相談者様にとって有利に解決するかについて詳しく解説いたします。また、不動産を含んだ遺産分割の解決事例も併せてご紹介いたします。

遺産分割って何?相続の基礎知識

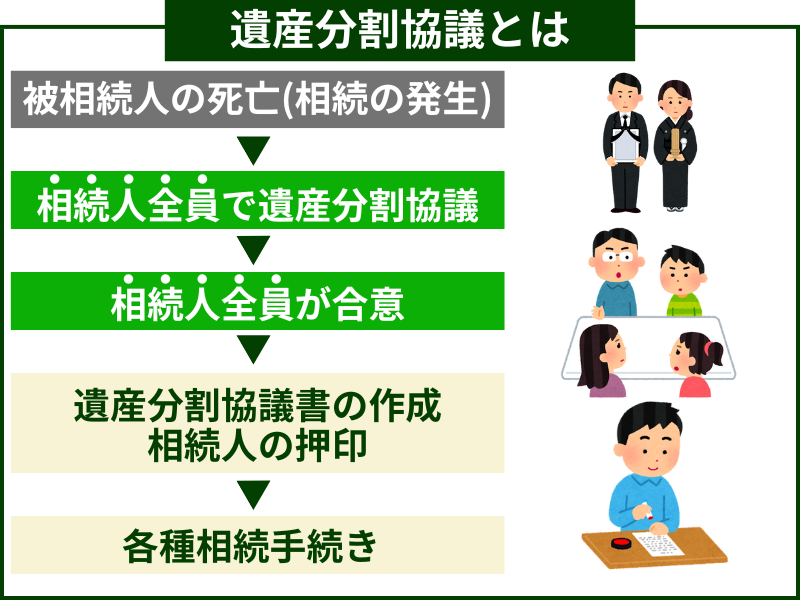

遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは、相続人が遺産の分配について話し合い、合意することです。相続が発生した際に、遺産をどのように分けるかを決定するための重要な手続きで、円満に遺産分割協議を進めることが、相続トラブルを防ぐためには大切です。

法定相続分と遺留分

法定相続分とは、民法に定められた相続人が受け取るべき遺産の割合です。相続人は、配偶者、子、両親、兄弟姉妹などの親族が対象となります。遺留分とは、遺言によって遺産の分配が定められていても、一定の割合を受け取る権利があることを指します。遺留分は、配偶者や子など特定の相続人に保証された権利であり、遺言が遺留分を侵害している場合、相続人は法定相続分を請求することができます。

遺言書の役割

遺言書は、遺産分割に関する意思を書面にしたものです。遺言書がある場合、遺言者の意思に従って遺産を分割することができます。遺言書は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、それぞれ作成方法や効力が異なります。遺言書がない場合、法定相続分に従って遺産を分割することになります。

遺留分侵害は遺産分割と対処が異なりますので詳しくはこちらのページをご覧ください。

遺産分割手続きの流れ

相続人が誰になるのか特定する

遺産分割手続きを始める前に、まず相続人を確定しなければなりません。相続人は、民法で定められた親族になります。配偶者、子、両親、兄弟姉妹などが相続人になり得ます。また、遺言書がある場合は、遺言に従って相続人が決定されます。

遺産がどこに、どれくらいあるのか調査する

遺産分割手続きの次のステップは、遺産調査です。遺産調査では、財産や借金などの詳細を把握することが重要です。不動産、預貯金、株式、生命保険など、遺産に含まれる財産をリストアップし、その価値を評価します。また、遺産に関連する借金や税金も調査しましょう。

遺産分割協議を実施する

遺産調査が終わったら、相続人同士で遺産分割協議を行います。遺産分割協議では、遺産の分配方法や割合を話し合い、合意に達することが目的です。円満な協議ができない場合、弁護士や遺産分割調停を利用することが考えられます。

相続人調査・相続財産調査は個人で正確に行うことが難しく、弊所の相続調査おまかせプランのご利用をおすすめしております。

西村綜合法律事務所ができるサポートについて

交渉による円満解決

弁護士が遺産分割の問題解決に関与する際、まずは交渉による円満解決を目指します。弁護士は、相続人間のコミュニケーションを円滑に進めるために、法律的な知識や交渉技術を活用して、遺産分割に関する問題を解決に導くことができます。

円満に遺産分割を進めるポイントをこちらのページで解説しておりますので併せてご覧ください。

遺産分割調停

遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。遺産分割調停では、調停委員が中立的な立場で相続人間の話し合いを進め、遺産分割に関する合意を目指します。弁護士は、調停の進め方や書類作成などでサポートし、適切な解決策を提案します。

遺産分割協議においては、他の相続人がいきなり弁護士を立ててしまうケースが少なくありません。相手方に弁護士が就いた場合の注意点や対処方法はこちらのページで解説しておりますのでご覧ください。

遺産分割審判

遺産分割調停が成立しないと家庭裁判所に判断された場合、自動的に遺産分割審判に移行します。遺産分割審判では、裁判官が遺産分割に関する決定を行います。遺産分割審判の結果は、強制力があり、相続人はその決定に従わなければなりません。弁護士は、遺産分割審判の手続きや書類作成、証拠提出などでサポートし、ご相談者様の利益を最大限に守るよう努めます。

特に専門的な知識が求められる遺産分割協議書の作成方法についてはこちらのページで解説しておりますのでぜひご覧ください。

西村綜合法律事務所の弁護士費用

初回のご相談は無料です

| 初回相談料 |

無料 30分〜1時間程度を目安としておりますが、ご状況に応じて最後までお話を伺います |

当事務所は岡山県に根ざした法律事務所として、地域の皆様が少しでもストレス・相続争いから解放されるよう、まずはご相談のきっかけとしていただくために初回相談を無料とさせていただいております。

ご相談のみでお悩みが解消に向かうことも少なくありませんし、実際にご依頼いただかなかった場合でも費用がかかることはありません。現在のご状況を正しく把握するためにも、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

着手金

交渉 27万5,000円〜

調停 38万5,000円〜

審判・訴訟 49万5,000円〜

報酬金

27万5,000円+経済的利益の11%

※上記を原則とし、事案によって増減させていただきます。

上記に記載した料金・プランだけではなく、皆様のご状況に応じて最善のご提案をさせていただきます。ご状況に応じて最後までお話を伺いますので、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。(お住まいの地域やご状況に応じましてWeb面談(スマホ面談)も承ります)

遺産分割における当事務所の解決事例

相手方の不当な遺産分割協議案を拒否し、約1200万円の相続財産を取得した事案

事例の背景

依頼者(相続人):長男及び長女

被相続人(続柄):母

相手方(続柄):長男及び長女

遺産の概要:預金、土地、建物

解決方法:交渉での遺産分割協議

争点:遺産分割案の内容

結果(および経済的利益)

代償金200万円と約1000万円の価値のある土地の取得。

ご依頼の経緯・ご要望

被相続人が死亡後、土地建物、現預金含めて2700万円程度の財産があるにも関わらず、将来発生する各種費用を考慮し100万円程度を依頼者に渡す内容での協議を提案されたため、適切に遺産分割協議をしてほしいとのご要望。

解決までの流れ

相続財産を把握するために、相手方と連絡を取り財産の開示を要求。また、相手方の主張する条件が適切なものなのか判断するために、提案根拠についての説明を求める。提案内容の根拠が法的な根拠に乏しいものであったため提案を拒否し、こちらの希望する条件を提示した。

相手方が懸念していた墓の管理なども考慮しつつ協議を進めた結果、現金200万円に加え売却可能な土地を取得する内容での遺産分割協議成立。

他の相続人が預金を使い込んでいたため、不当利得の一部を考慮し約1900万円を遺産分割にて取得した事案

事例の背景

母を被相続人として、兄弟・姉妹の3人で遺産分割協議が対立。相続人の1人が被相続人名義の預金から金員を利得したか否かで対立。

依頼者(相続人):長男及び次女被

相続人(続柄):母

相手方(続柄):長女

遺産の概要:預金解決方法:裁判上の和解

争点:相続人の1人が預金を利得したか否か

結果(および経済的利益)

被相続人の生前に引き出された預金の一部を考慮し、依頼者らがそれぞれ約1900万円を取得する内容での遺産分割協議成立。

ご依頼の経緯・ご要望

被相続人が死亡後、遺産分割協議が進まない中、相手方から開示された預金の取引履歴を確認したところ、被相続人の生前に多額の預金が引き出されていることが判明し、同引き出し金の使途等を明らかにしたということでご来所になりました。

解決までの流れ

まず、依頼者から共有された取引履歴等を確認し、不当な利得といえるかについて検討しました。その後、相手方に対し不当利得返還請求訴訟を提起しました。預金が引き出された時点での被相続人の健康状態等を取り寄せたカルテから確認し、被相続人が引き出したものではないとこちらから主張したところ、相手方から引き出し金の使途についての反論があったので、依頼者様と打合せのうえ適切な反論を行いました。

最終的には相続人全員の尋問を行い、上記内容で和解成立となりました。また、依頼者らがそれぞれ約1900万円を取得する内容での遺産分割協議を実施しました。

他の相続人と連絡がとれなかった遺産分割調停を成立させ約450万円を取得した事案

事例の背景

依頼者(相続人):妻

被相続人(続柄):夫

相手方(続柄):子ども

遺産の概要:保険

解決方法:調停

結果(および経済的利益)

解約返戻金450万円の保険を取得

ご依頼の経緯・ご要望

自筆証書遺言には、預金などは全て依頼者が取得する旨の記載があることから、保険契約も取得したいとのことでご相談いただきました。

解決までの流れ

当職らは、金融機関に対し、遺言に基づく名義変更を求めたが、金融機関は、相続人全員の署名押印がなされた書面を提出しない限り名義変更は応じないということであった。

当職らは、他の相続人に対して、複数回にわたり書面を送付したが、他の相続人から一切連絡がなかった。そのため、当職らは、遺産分割調停を申し立てたところ、連絡が全くなかった他の相続人が裁判所に出頭したため、遺言の記載内容からすれば依頼者が取得すべきものであると主張した。

その結果、依頼者が保険を単独取得する内容の調停が成立し、同調停調書に基づき、無事に名義変更ができた。

代表メッセージ

遺産分割の問題は、感情が高ぶりやすくトラブルに発展することが多いです。弁護士がサポートすることで、遺産分割手続きを円滑に進め、問題を解決することができます。西村綜合法律事務所では遺産分割に関する法律的な知識と経験を活用して、皆様のお悩みに寄り添い、最適な解決策を提案いたします。

岡山にお住まいで遺産分割に関するお悩みやご相談がある場合は、ぜひ私たち西村綜合法律事務所にお気軽にお問い合わせください。無料相談を実施しておりますので、どんな些細なことでもお気軽にご相談いただけます。お客様の利益を最優先に考え、遺産分割の問題を解決へと導くために、全力でサポートいたします。

代表弁護士 西村啓聡

岡山の遺産分割は西村綜合法律事務所までご相談ください

西村綜合法律事務所では岡山にお住まいの皆様向けに無料相談を実施中です。遠方の方、事情がありご来所が難しい方向けにオンライン面談も行っておりますので、まずはお気軽にご相談いただければと思います。